|

外から見た日本の文化

1

日本の文化を外から見たら、どのように見えるか。日本の中から見るのとどう違うか、このような捉えかたで比較文化論的に話を進めていきますが、その前に、二つばかり引用文を紹介させていただきたいと思います。はじめにあげるのは、本田勝一氏の『極限の民族』の中の文です。少し長いのですが、つぎのように述べられている箇所があります。

自分の失敗を認めること。これは無条件降伏を意味する。そんなことをしたら、「人間はすべて信用できない」のだから、何をされても文句はいえない。かって、アラビア北部まで攻め込んだこともあるモンゴル軍は、たとえばロシアに侵入した時、生命を助けてくれれば降伏すると申し出た敵軍に対し、誓約をもってこれに応じたが、いざ降伏してくるや否や、一人残らず殺してしまった・・・・・とにかくだまされたら命がないのだから、人間は絶対に信用してはいけない。また、何か失敗をしても、断じてそれを認めてはいかんのだ。百円のサラを割って、もし過失を認めたら、相手がベドウィンなら、弁償金を千円要求するかもしれない。だから、サラを割ったアラブはいう−−「このサラは今日割れる運命にあった。おれの意志とは関係ない」。

さて、逆の場合を考えてみよう。サラを割った日本人なら、直ちにいうに違いない−−「まことにすみません」。ていねいな人は、さらに「私の責任です」などと追加するだろう。それが美徳なのだ。しかし、この美徳は、世界に通用する美徳ではない。まずアラビア人は正反対。インドもアラビアに近いだろう。フランスだと「イタリアのサラならもっと丈夫だ」というようなことをいうだろう。

私自身の体験ではせますぎるので、多くの知人・友人または本から、このような「過失失に対する反応」の例を採集した結果、どうも大変なことになった。世界の主な国で、サラを割って直ちにあやまる習性があるところは、まことに少ない。「私の責任です」などとまでいってしまうお人好しは、まずほとんどない。日本とアラビアとを正反対の両極とすると、ヨ−ロッパ諸国は真中よりもずっとアラビア寄りである。隣の中国でさえ、サラを割ってすぐあやまる例なんぞ絶無に近い。ただしヨ−ロッパでは、自分が弁償するほどの事件にはなりそうもないささいなこと(体にさわっ た、ゲップをした、など)である限り「すみません」を日本人よりも軽くいう・・・・・・こうした実例を並べてみると、 大ざっぱにいって、つぎのような原則があることがわかる−−「異民族の侵略を受けた経験が多い国ほど、自分の過失を認めない。日本人やエスキモ−やモニ族は、異民族との接触による悲惨な体験の少ない、たいへんお人好しの、珍しい民族である」・・・・・探険歴の最も豊富な日本人の一人、中尾佐助教授に、帰国してからこの話をすると、教授はいった−「日本こそ、世界の最後の秘境かもしれないね」。1)

日本が「世界の最後の秘境」とは、少し言い過ぎでしょうか。しかし、外から日本を見ると、そのように見えることがそんなに珍しくはないのです。もうひとつ例をあげましょう。和辻哲郎の古典的名著『風土』の中にも、つぎのようなことばがあります。

ヨ−ロッパを初めて見物して何か「珍しい」という印象を 受けたかと聞かれると、自分は明白に「否」と答えるほかはない。そこには深い感動を与えるいろいろなものがあったが、しかし「珍しい」という点では、途中で見たアラビアやエジプトの砂漠の足下にも及ぶものがなかった。ところで旅行 をおえて、日本へ帰って来てみると、この「日本」というものがアラビアの砂漠にも劣らないほど珍しい、全く世界的にも珍しいものであることを、痛切に感ぜざるを得なかったのである。2)

日本が外から見ると、なぜこれほど珍しいのか、そのことを理解するために、まず、日本とヨ−ロッパとの地理的条件の相違から考えてみることにしましょう。

2

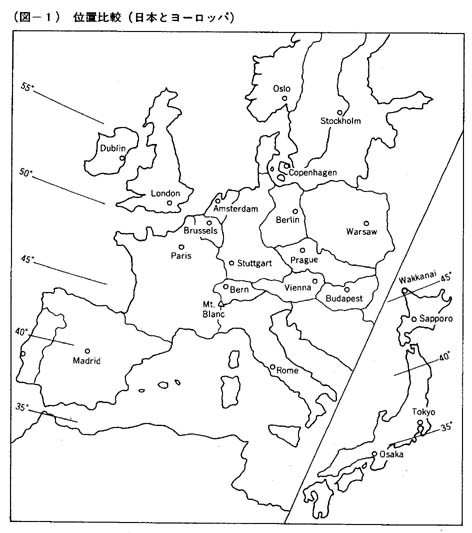

日本列島のなかで北海道は本州に次いで大きな島ですが、日本人の感覚では北に片寄りすぎていて、冬は極端に寒く、東京からも遠く、文化果つるところのイメ−ジがあるかもしれません。その最北端の町は稚内で、北緯四五度くらいになります。

しかし、この北海道も、図−1のように、西欧との地理的対比のなかで見直してみると、まったく違って見えてきます。まず、この北緯四五度の線を真っ直ぐに西へ伸ばしてみましょう。その線は、アルプス山脈のモンブランあたりにぶつかります。本来のヨ−ロッパとはいわゆる西欧のことで、これはアルプスとピレネ−山脈の北側です(以下、「ヨ−ロッパ」はこの「西欧」の意味で使います)。

するとどういうことになるでしょうか。日本の最北端は、ヨ−ロッパの最南端にあたることになるのです。つまり、ヨ−ロッパは、日本の最北端の町稚内からはじまり、さらに北にひろがっているわけです。たとえば、パリは北緯四九度付近でサハリンの南部にあたりますし、ロンドンになるとさらに北に上がって北緯五二度付近で、これはサハリンの北部に位置することになってしまいます。

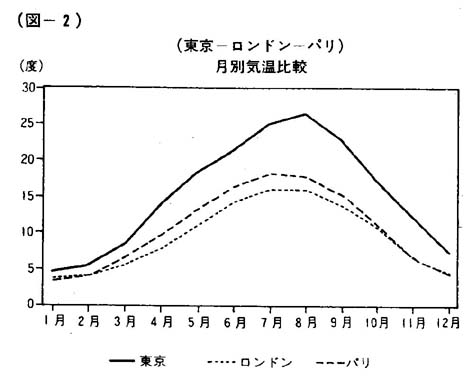

もっとも、ヨ−ロッパは周辺の暖流のおかげで、緯度のわりには寒さが厳しくはありません。しかしそれでも気温は、日本に比べると一般にかなり低いといっていいでしょう。それを図−2に、東京、ロンドン、パリの月別気温比較であらわしてみました。これを少し見ていくことにしましょう。

この数字は、一九五一年から一九八〇年の三〇年間の平均をとったものですが、東京のところは、最高が八月の二六、七度で、最低は一月の四、七度です。その差は二二度ということになります。ロンドンの場合はどうでしょうか。最高は七月の一六、一度とかなり低く、最低は一月の三、六度です。その差は一二、五度です。仮に、春、夏、秋、冬の温度差が等しいと考えると、その温度差は東京の場合、二二度を四で割ればいいわけですから五、五度。これに対してロンドンの場合は三、一度になります。パリの場合もこれとあまり変わりません。日本はよく四季の移り変わりがはっきりしていると言われますが、この数字からも、それは裏づけられていることになります。年平均気温で見てみますと、東京は一五、三度、これに対してロンドンは九、五度、パリは一〇、五度となります。3)

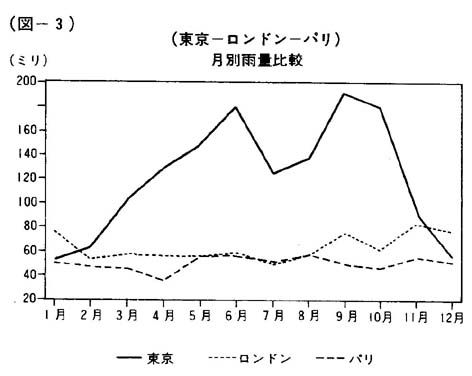

しかし、おそらくこれよりもっと重要で大きなのは、降雨量の差でしょう。それを同じように、図−3にあらわしてみました。

東京では、六月に降雨量の一つの山がありますが、もっとも多いのは九月で、一九三ミリです。年間では一四六〇ミリに達します。これに対して、ロンドンもパリも、このような降雨量の山はありません。強いて言えば、ロンドンでは雨は夏に降るのではなく、むしろ冬に降るといっていいでしょう。一番よく雨がふるのは十一月で、八三ミリです。最低が夏の七月で、四九ミリです。年間では七五九ミリで、ほぼ東京の半分ということになります。パリの場合は、年間六一四ミリとさらに少なく、そして一年中平均して降る傾向がみられます。4)

この気温が上がらず雨量も少ないということは、どういうことを意味しているのでしょうか。植物の生育には極めて不適当だということです。和辻哲郎は先にあげた『風土』のなかで「ヨ−ロッパには雑草がないという驚くべき事実」について述べていますが、5) 気温が上がらず、雨も少ないとなれば、雑草の生育さえ阻まれてしまうのです。このことについては、またあとで触れることにいたします。

3

ヨ−ロッパから見ると、もう一つ非常に大きな地理的相違が、日本にはあります。地図をみてもわかるように、アルプスの北にひろがるヨ−ロッパには、高い山はほとんどありません。たとえばイギリスの場合、北部のスコットランド地方が例外的に山が多いのですが、それでも高いところでせいぜい一千メ−トルくらいです。ドイツでは、南部を除いては一般に、平地に近いといっていいでしょう。中央高地というのがありますが、それも、二百メ−トルから一千メ−トルくらいのものに過ぎません。

フランスでも、アルプスとピレネ−の国境付近を除いては、高さ千四百メ−トルほどの中央高地があるだけで、残りの平野部が国土の七五パ−セントにも及んでいます。日本は名だたる山国で、山地は全国土の約七〇パ−セントにもなっていますから、山地と平野部との比率で言えば、日本はフランスの、ちょうど逆になっているのです。

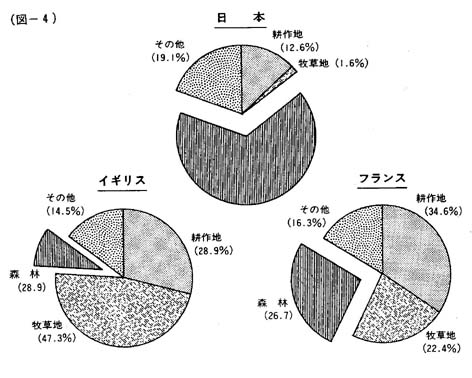

図−4 は、日本、イギリス、フランス三国の国土利用状況を比較して作ってみたものですが、6)

日本にはいかに森林が多く、それに対して、イギリスやフランスはいかに牧草地や耕作地が多いかがよくわかります(日本の耕作地が少ないのに人口密度が多いということは、それだけ農業生産性が高いということにほかなりません)。

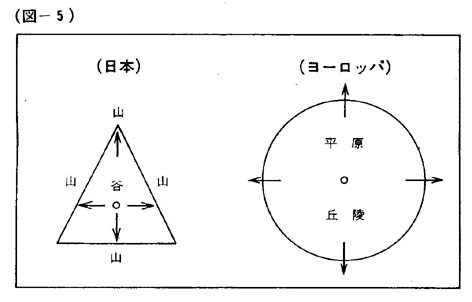

このように、日本の風土はいろいろな点でヨ−ロッパとは大変違っていることがわかります。こういう場合、そこに住む人間の生活環境はどのように変わってくるでしょうか。私はその気候的地理的特徴から条件付けられる人間の原始生活空間のありようを、図−5のようにあらわしてみました。7)

日本の場合は、谷間の川の流域にひろがる三角形で、川の上流も、左右の両域も、そして下流域も、すべて山々に囲まれ、出口のない閉ざされた村落です(今日の日本では、海岸沿いに平野部があり、ここに多くの都市と人々の殆どが集中して住んでいますが、応仁の乱=一四六七−七七年=のころまでの日本人は、そうではありません。山地・山国に住み、山から流れ落ちる自然の流水を利用しながら山間部にあちらこちら分散して、小規模な水田耕作を営んでいたにすぎませんでした。平野部に大きな川から水を引く潅漑導水の技術が発達したのは、一五世紀後半から一六世紀にかけてで、関東平野や越後平野が開かれ人々が住むようになったのも一七世紀からのことです)。8)

これに対してヨ−ロッパの場合は、人間の移動を妨げる高い山もなく、どこへでもよそ者が自由に入り込んで動き回ることのできる平坦地です。だから、日本が「閉ざされた小さな三角形」だとすれば、ヨ−ロッパは「開かれた大きい円」ということになるでしょう。しかもそこでは、夏になっても温度はあまり上らず、肝心の雨も少ししか降らず、すでに述べてきたように、雑草さえ育たないくらいに植物の生育には不適当でした。

九世紀のフランスで、穀物収穫量の記録が残っていますが、それによりますと、小麦が播種量の一、七倍、大麦が一、六倍となっています。ライ麦にいたっては一、〇倍で、これはそのまま翌年の種もみとして残さなければなりませんから、収穫量は皆無であったということになるでしょう。ヨ−ロッパでも比較的温暖なフランスでさえこの有様ですから、もっと北に偏った国々では、惨憺たるものであったに違いありません。一般には、一三〜一四世紀になっても、平均的な播種量は、三倍から四倍くらいと考えられています。

一方、日本の場合はどうでしょうか。徳川時代で三〇倍から四〇倍、現在でも一定面積あたりの収穫量は、ヨ−ロッパに比べて、六倍から一五倍は多いといわれています。9)

ヨ−ロッパでは、その少ない農業生産物では生きていくことができませんから、人々は牧畜に頼らざるをえませんでした。牛や豚や羊を飼うことによって、食糧不足を辛うじて補っていましたが、それでも、少なくとも十一〜二世紀頃までは、人々は慢性的な飢えに苦しめられていたのです。

その結果、どういうことになるでしょうか。生存のための略奪と闘争の激化です。英語には forage という単語がありますが、これは名詞で「食料探し」、動詞では「食料を探す」という意味です。しかし同時に、これは「略奪」または「略奪する」という意味でも使われます。言語は文化ですから、このことは食料を手に入れることは、しばしば略奪することでもあったことを示しているのです。

ともあれ、この略奪と闘争の傾向は、ヨ−ロッパが豊かになった近代に入ってからも尾をひいていきました。たとえば、鯖田豊之『日本を見なおす』には、一四八〇年から一九四一年までの間に戦争があった回数は、日本が九回であるのに対し、ヨ−ロッパでは、イギリスが七八回、フランスが七一回、ドイツが二三回であったと述べられています。10) 近代以前の戦争については、推して知るべしと言わなければなりません。

4

このように日本では戦争の回数は、ヨ−ロッパに比べて桁外れに少ないのですが、日本人自身はこの戦争をどのようにとらえてきたのでしょうか。

日本では昔、「強国日本」というイメ−ジを国民の間に植えつけるために、外国と戦争しても一度も負けたことがないと、教えこんでいました。元寇でも勝ち、日清・日露の戦争でも勝ったというわけです。この神話は、太平洋戦争で負けたことにより、一挙に崩れ去りましたが、しかし、歴史の事実としては、白村江の戦いでは負けていましたし、秀吉の朝鮮侵略も決して勝ち戦といえるものではありませんでした。それでもこういう神話がまかり通ったのは、日本がもともと、戦争らしい戦争をあまり経験したことがなく、戦争自体をよく知らなかったことによるのかもしれません。日本のこのたぐい稀な恵まれた境遇については、たとえば、つぎのような文にもよくあらわされています。イザヤ・ベンダサン『日本人とユダヤ人』のなかの一節です。

まず日本の歴史に記載されている戦争を検討してみよう。保元の乱、平治の乱などはク−デタ−であって戦争ではない。この程度のク−デタ−なら、二十世紀の今日でも、ユ−ラシア、アフリカ、南アメリカでは日常の茶飯事であって、事件の中にすら入らない。

日本最大の内乱といえば関ケ原の戦いだが、この決戦が何と半日で終わっている。戦争というより、大がかりな騎士団のト−ナメントである。第一、戦う前に、自分の系図一巻をお互いに暗証し合うなどということは、ト−ナメントの礼儀であっても、戦争の作法ではない。

いや、日本にも戦国時代があった。戦乱相つぐ百年があったと言われるかもしれない。しかしあの程度のことなら、中東では実に三千年もつづいた状態のうち、比較的平穏だった時代の様相にすぎない。11)

この文は、このような調子でまだまだ続きます。ヨ−ロッパの戦争と比較したものではないにしても、日本人の戦争に対する考え方の甘さを、いやというほど感じさせる文です。でも、これもやはり、誇張されているのでしょうか。しかし、この著者は次のようにも述べて、そのような「期待」をも打ち崩してしまいました。

さらに、当時日本に来たイエズス会宣教師の手紙をごらんになればよい。西欧も中東もインドも中国も(ということは当時の世界の殆どすべてを)直接に見たか間近かに見てきたこれらの人びと、当時には珍しい、ほぼ世界中を直接に見聞した人びとが、戦国の日本のことを何とのべているか。その手紙とパレスチナ周辺の農民とを比べてみれば、少なくとも次のように言えることは確かである。戦国時代の日本は、当時の世界で、最も平和で安全な国の一つであったと。12)

どうやら何か大きな違いがあるようですが、それでは、なぜ日本がこれほどまでに平和で安全な国であったのでしょうか。対外的には、国土の周囲を荒海で囲まれ、太平洋の片隅に孤立している地理的条件がその大きな要因になってきたことは否めないでしょう。しかし、日本人が戦争でなく平和を、危険ではなく安全を享受できたもう一つの大きな理由は、日本の風土が豊かであったことに尽きるといってよいと思います。実際、日本人は、古来豊かな食料と平和に恵まれ、ぬくぬくと育ってきた「苦労知らずのお坊ちゃん」でした。

もっとも、そうは言っても、それでも日本には、歴史に暗い影を落としてきた多くの飢饉があったはずではないか、とまた反論を受けそうです。これはどう説明すればよいのでしょうか。 なるほど確かに多くの飢饉はありました。飢饉の回数を調べてみますと、六世紀後半、欽明天皇二八年から明治二年までに大小二二五回あったことになっています。13) 江戸時代に入ってからも、享保、天明、天保の三大飢饉は有名です。

しかし、これらの飢饉はヨ−ロッパ的な意味での飢饉とは決して同じではありません。日本の場合は、国土が豊かで、人間が増えすぎていたからこそ起こった飢饉であって、ヨ−ロッパ並の風土であれば、飢饉は当たり前となって人間も増えず、日本的な飢饉は起こりえなかったに違いないのです。

イギリスの経済学者ト−マス・マルサスが一七八九年に著した『人口の原理』という有名な本がありますが、それによりますと、人口は幾何級数的に増加する傾向があるのに対して、食料は、算術級数的にしか増産できないといわれています。このギャップが、貧困、飢え、病苦をもたらせ、人口の増加を抑制するわけです。

たとえば、江戸時代の日本の人口は二六〇〇万から二七〇〇万を越えることがなく、それ以上の人口の増加は、堕胎、間引き、嬰児殺しなどによって阻止されていました。14) 豊かであっても、食料生産に見合う限度いっぱいまで増え続けた人口は、そこで抑制されることを示しています。高い食料生産性のメリットも人口の増加によって相殺されますから、やはり飢饉の脅威からは逃れられなかったのです。

この江戸時代を平均すると、全人口の八十パ−セントまでが農民でした。そして、これらの農民たちの生活も、たとえば「慶安お触れ書き」をみてもわかるように、決して楽なものではありませんでした。年貢の比率も、はじめは四公六民といわれましたが、実質的には、四公六民どころか、六公四民、七公三民というように非常に厳しいものでした。しかしこれも、八公二民とか九公一民とはならなかったのです。「百姓は死なぬよう、生きぬよう」で、過酷さにはおのずから限度があったからです。ヨ−ロッパの尺度で考えれば、これが「甘さ」でなくて何であろうか、ということになってしまいます。

農民たちの間で見られた「村八分」の思想についても、同じことが言えるでしょう。村八分にあうと、農民にとっては命の綱である水利権や入会地の使用権を奪われ、単なる精神的孤立感のみならず、現実の生活にも大きな支障が生ずることになってしまいます。しかし、村八分で絶交された場合でも、死人が出た時と火事の場合の「二分」だけは、村人たちの援助が期待できました。これもヨ−ロッパでなら、徹底した抹殺があるだけで、この「二分」の余地さえ、決して残そうとはしないかもしれません。

5

このような日本とヨ−ロッパ人との生存条件の差は、その中で生きてきた日本人とヨ−ロッパ人との間に、いろいろと、ものの見方や行動様式、生活習慣、社会環境などの顕著な違いを生み出してきました。このことをまず、食料の分配権という観点からみていくことにしましょう。

欧米の家庭でクリスマスのディナ−などの招待を受けたような時、よく見ていると気がつくのですが、ナイフをもってみんなのために七面鳥の肉を切り分けるのは、主婦ではなく、きまってその家の主人です。古来、ヨ−ロッパでは、主食の肉を分け与えるということは、家族集団においても、社会集団においても、権力者の仕事であり、肉を切る刀ないしナイフは、権威の象徴でもありました。

英語の prince は、もともと、支配者とか君主、王の意味で使われましたが、これはラテン語の

primus(=first)と capere(=to take) からきたことばで、「最初の名誉を取る人」が原意です。そしてこれは「獲物の分け前を最初にとる人」の意味でもありました。狩猟などに出て獲物を捕らえたとき、一番いい部分はまず自分が取り、残りを家族や従者たちに分け与えたのが

prince であったのでしょう。つまり、肉切り用の刀ないしはナイフをもつことは、大切な食料の分配権を手中に収めていたことになるのです。この伝統が現代の欧米では、男性家長のナイフとなって続いているのではないでしょうか。主婦は、通常、切り取られた肉片を皿にとって、テ−ブルの家族や客にまわすことはあっても、自ら家長の権威を侵して、肉にナイフを入れることはありません。

一方、日本のように、恒常的な平和の下に農作に従事してきた状況のなかでは、女性の労働力が、戦乱に明け暮れるヨ−ロッパなどより、はるかに重視されていました。農耕が女性を中心に営まれた例もまれではありません。日本の農作は重労働ではありませんが、間断のない手作業の連続です。田植えなどの忙しい時には、猫の手も借りたいほどになり、子供たちもみんな動員されたりします。そのために女性は、農作の労働力としてのみならず、働き手の生産力としても重要でした。この女性の出産能力と農耕民族特有の多収穫への祈願とが結びついて、アニミズム的な信仰さえおこり、日本では本来、女性の地位は決して低くはなかったのです。

農耕民族である日本人にとっては、ヨ−ロッパの肉を切り分けるナイフに相当するものは、ご飯をよそう「しゃもじ」でした。しゃもじは、ヨ−ロッパにおけるナイフと同じように、食料の分配権をあらわす権威の象徴でしたが、しかし、それをにぎっていたのは男性ではなく女性であり、一家の主婦でした。主婦がやがて姑となり、年老いて嫁にしゃもじを預ければ、それは事実上、家庭の統率権を嫁に委譲したことになりました。ヨ−ロッパとは対照的に、日本では、女性から女性へと、権威の象徴は引き継がれてきたのです。

この食料分配権の問題を、現代風に財産管理権の観点から捉えても、同じような傾向がみられます。簡単にいいますと、日本では家計をやりくりしているのは主婦ですが、ヨ−ロッパやアメリカでは、ほぼ間違いなく家長である主人です。主婦には財布を渡しません。財布を預けるような状況は、ヨ−ロッパから見ると、決して「正常」ではないのです。

つぎに、日本の主婦が財布を握っているのを知って驚いているイギリス婦人の文をご紹介しましょう。ジョイス・マクドネルという人が『日本人』という本のなかで、このように述べています。

佐藤夫人はとてもいい人なのだが、自分の夫をまるで鉄のムチで支配しているようだ。彼女は夫の給料袋を封も切らないまま取り上げ、夫には毎日の小遣いを渡しているらしい。そのことは、ある日私とお茶をのんでいる時に、彼女が全く当たり前のような口ぶりで洩らした話である。私がびっくりしたような顔をすると、彼女は「でもこれは、あたり前のことですよ」と答えた。15)

夫の給料袋を封も切らないまま妻が受け取り、夫はそのかわり、毎日の小遣いを妻からもらうというのは、ちょっと前までの日本では少しも珍しいことではありませんでしたが、これを聞いているイギリス婦人にとっては、これは大きな驚きになります。つまり、大切な「財布」をそっくりそのまま妻に預けるような気前のいい習慣は、イギリスにも他のヨ−ロッパ諸国にもないのです。アメリカにもそんな習慣はありません。今度はアメリカ人の書いた文を見ていただくことにしましょう。ちょっと古いのですが、このように書かれています。

アメリカの主婦は、日本の主婦のように家計をやりくるする才能がなくてもいいのです。アメリカでは家計のことはすべて、昔から夫の役割ときまっていますから。アメリカの主 婦は、買い物をする場合、お金は夫からもらいます。だから、日本のような「百円亭主」はアメリカにはいません。16)

アメリカには「百円亭主」なんかいない、と日本の男性を憐れんでいるかのような文ですが、憐れみを受けるものがいるとすれば、この場合、アメリカの主婦であるかもしれません。要するに欧米では、伝統的に夫は妻を信用しませんから(たとえそれが無意識のものであるせよ)、財布を妻に預けるようなことはしないのです。先に述べたナイフの例と同じく、家庭の重要なことは権力者である男性がにぎり、女性には任さないということで、おそらく、女性蔑視の名残りとみて差し支えはないでしょう。

このようにヨ−ロッパでは、女性は伝統的に弱きものであり、虐げられたものであり、男性に従属してきた存在でした。しかし、弱きもの、虐げられたものであるがゆえに、やがて一方では、女性はいたわらねばならぬというモラルも芽生えてくることになります。あの中世の騎士道の精神がそれです。現代の欧米のレディ−・ファ−ストは、その流れを受け継いだものであって、その意味では、レディ−・ファ−ストは、本来、女性尊重からきたものではなくて、むしろ、女性蔑視の裏返しとして起こってきたものと考えていいでしょう。

日本の場合は、はじめからレディ−・ファ−ストのような女性尊重の思想はありませんでした。女性蔑視が存在しなかったからこそ、ヨ−ロッパなどと違って、女性をいたわらなければならないという裏返しの感情が起こってこなかっただけのことです。しかし、ヨ−ロッパ人にはこのことがわかりにくく、しばしば、日本の女性は男性の奴隷であると誤解してしまいます。

6

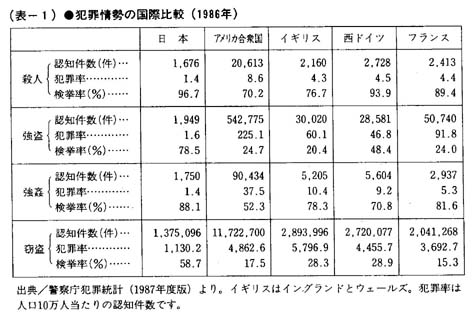

ヨ−ロッパ人が、少なくとも十一、二世紀の頃までは、日本より格段に厳しい食うや食わずの過酷な生活を強いられてきたことは、すでに述べてきました。生きていくための抗争、略奪、殺し合いは日常茶飯事でしたが、このことは現代の社会にもその名残を残しています。たとえば犯罪率で、その異常な高さは、日本とは大きな差を示しています。表−1では、ヨ−ロッパ三国にアメリカを加えて日本と並べていますが、特に「強盗」の欄では各国とも日本に比べれば、文字通り桁違いに高い数値になっています。

一般に日本人には、明らさまな形で暴力行為を他に及ぼすことには強い抑制がありますが、これもおそらく、閉鎖的で平和な生存環境の中で、「他人でも家族」的なムラ人意識を持ち続けてきた名残ではないでしょうか。このムラ人意識は、特異なグル−プへの強い帰属意識となって現代にまで引き継がれているように思われます。その特異性が、日本の社会の各層にわたって、家族、隣組、学校、会社などに対応する身分に固有な重層的規範をひろくすみずみまで浸透させる結果となりました。

そのために、「家族でも他人」的な欧米の社会では、一人一人が一個の独立した人格として、自己の責任において社会的法規範に直接接触しているのに対して、日本での犯罪は、まず家族の一員としての規範を破り、隣組、学校、職場、世間一般の諸規範を乗り越え、その上で、社会的法規範に対決することにならざるをえないのです。つまり、日本人としての一個人の行動様式は、一市民としての共通規範を破る前に、重層的な所属グル−プの規制によって、すでに幾重にも抑制されていることになります。日本人が常に周囲の眼を意識し、グル−プ構成員の意向を気にしがちなのもそのためでしょう。

この日本独特の重層構造は、ヨ−ロッパにはみられない犯罪率の低下という長所を生み出してきましたが、同時にそれは、個人の自立性を奪い、発展性を抑え、自由な創造性を弱めてきたという短所でもありました。そしてまたそれは、平和で恵まれたムラ人意識につながる日本独特の「甘え」を生み出してきた社会構造でもあるのです。なぜ甘えが日本独特なのか。欧米にはみられないのか。今度はそのことを取り上げてみることにしましょう。

日本の「甘え」が独特であるのは、たとえば、英語には「甘え」に相当することばがないということからもよくわかります。土居井健郎『甘えの構造』は、日本語と甘えの文化との相関を深く掘り下げた名著として知られていますが、そのなかに、つぎのように述べている箇所があります。

それは恐怖症に悩むある混血の女性患者の治療を頼まれたときのことである。ある日彼女の母親から私は患者の生い立 ちのことなどいろいろ話を聞いた。この母親は日本生まれの日本語の達者なイギリス婦人であったが、たまたま話が患者の幼年時代のことに及んだとき、それまで彼女は英語で話し ていたのに急にはっきりとした日本語で、「この子はあまり甘えませんでした」とのべ、すぐにまた英語に切りかえて話 を続けた。このことはあまりに見事に甘えの語の特異性と、同時にその語が表現する現象の普遍的意味をあらわしていると思われたので、私は話が一段落したとき彼女に、さっきなぜ「この子はあまり甘えませんでした」ということだけを日 本語で言ったのか、ときいてみた。すると彼女はしばし考えてから、これは英語では言えません、と答えたのである。17)

甘えるということ自体は、多かれ少なかれ、人間一般に共通する心理的現象であると思われますから、英米人にも、あるいはその他のヨ−ロッパ人にも、この感情が全くないとはいえないでしょう。しかし、日本語の「甘える」のように、それを的確に表現することばを英語が、あるいは他のヨ−ロッパの言語が持たないということは、やはり、甘えるという意識が、ヨ−ロッパ人のなかにはほとんど存在していないといってよいと思います。かりに甘えに近い感情があったとしても、彼らはそれを、依頼心とかエゴイズムという名で呼んでいるに過ぎません。

ヨ−ロッパに甘えがないのに、なぜ日本だけにはあるのか、これは基本的には、甘えることが許されなかった弱肉強食の厳しい生存環境と、甘えることが可能であった豊かで平和な生活環境がもたらした相違であるといってよいでしょう。そしてこの相違は、たとえば、日本とヨ−ロッパの子別れの形などにもよくあらわれています。

子供はいつまでもあたたかい庇護の下に、親の愛情を期待して生きていくわけにはいきません。時が至ればいつか別れて、独力で自分の食料を手に入れなければならなくなります。これはまさしく自然の摂理であって、その厳しい試練に耐えられなければ死ぬほかはないのです。古代スパルタでは、処世の術として、子供に他人のものを盗むことを教えていました。盗んで捕まるようなことがあれば、捕まるような下手な盗み方をしたということで罰せられました。子別れとは、結局、子供を自立させるためのしつけですから、これも子別れのひとつの形式であるかもしれません。

中世までのヨ−ロッパでも、略奪と戦闘能力をもつことが生きていくための必須条件でした。強いものが弱いものを倒し、奪うことによって自己の生存が確保できた弱肉強食の世界であったからです。この弱肉強食の原理は、近代的ヒュ−マニズムの粉飾を施した現在のヨ−ロッパ人の生活の中にも、現実感覚として、鮮やかに波打っていると考えられます。子別れのための厳しいしつけの伝統は、だから今日でもヨ−ロッパでは、連綿と受け継がれて、ゆらぐことがないのです。

日本人が育ってきた環境には、ヨ−ロッパ的な意味での生存競争の厳しさは、かってもなかったし、今もありません。それが日本独特の「他人でも家族」的な人間関係の中で、寛容と互恕の精神を生み、そしてそれがまた、甘えの下地を醸成していく結果になりました。別の言い方をすれば、日本人の世界観の中には、生に対する切迫した緊張感もなければ深刻な不安もありません。いわば、生存が前提とされた生き方の問題があるだけで、そこにひとつの楽天的な余裕があります。この余裕が、長い年月を経ていつのまにか、諸外国には例を見ないほどの子供に対する親の過保護となり、日本人の親子関係を極めて特異なものにしている原因ではないでしょうか。

あるテレビの身の上相談で、ある中年の母親が、「私の高校生の息子は、ちょっと叱るとすぐ、そんなこというなら、ボクもう大学へ行ってやらないよ、と言うんですよ」と嘆きながら訴えていました。司会者が、「で、そういうときあなたは、何と答えるのですか?」と聞いたら、その母親は、「わたし、悲しくて、ただ泣くだけです」と、答えたのです。18)

このような、いつまでも「子別れ」できないでいる親の過保護と子の甘えとの澱んだ関係が、それほど珍しいことではないとすれば、日本という国は外から見ると、この点でもやはり、「全く世界的にも珍しい」「世界の最後の秘境」ということになるのかもしれません。

注

1 本田勝一『極限の民族』朝日新聞社、一九七八年、

四一一−四一二頁

2 和辻哲郎『風土』岩波書店、一九七六年、一五六頁

3 『地理統計』一九八九年版、一橋出版社による

4 前掲書『地理統計』による

5 前掲書『風土』六四頁

6 前掲書『地理統計』の数値をもとに作成

7 Shozo Takemoto:"Cultural Implications of Language

Contrasts between Japanese and English"

Julius Groos Verlag, Heidelberg, International Review

of Applied Linguistics in Language Teaching [IRAL]

Vol.20, No.4 などの拙稿を参照

8 木村尚三郎『西欧の顔、日本の心』角川書店、一九八〇年、

一四〇頁

9 鯖田豊之『肉食の思想』中央公論社、一九七八年、

三四−三五頁

10 鯖田豊之『日本を見なおす』講談社、一九七七年、

一〇四頁。栗栖弘臣『いびつな日本人』二見書房、

一九七九年、一六頁には、この戦争の回数が、イギ

リス百回、フランス七〇回、ドイツ二四回、日本九回

であったと述べられています。

11 イザヤ・ベンダサン『日本人とユダヤ人』角川書店、

一九八〇年、五九−六〇頁

12 前掲書『日本人とユダヤ人』六一頁

13 「ききん」『世界原色百科事典』小学館、一九七〇年、

二巻、二一頁

14 「じんこう」前掲書『世界原色百科事典』三巻、

四八八頁

15 Joyce McDonnel : The Japanese People,

弓書房版より

16 Vance Johnson : Exploring English,金星堂版より

17 土居健郎『甘えの構造』弘文堂、一九七七年、

一一頁

18 「今日の問題」『朝日新聞』一九七九年、

八月一八日号より

本稿は公開講座(一九九〇年六月二日)で話した内容を要約したものであるが、紙数の都合で、「ものの見かたの違い」の部分を割愛し、残りの一部に修正を加えた。

|